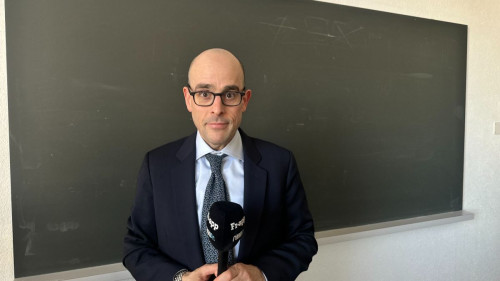

Alexandre Jollien: "Une vie spirituelle, c'est être rebelle"

Philosophe et écrivain, le Valaisan était de passage à l’Université de Fribourg, où il a étudié, pour une conférence. Nous l’avons rencontré.

Alexandre Jollien connaît le handicap depuis sa naissance. Atteint d’une infirmité motrice cérébrale due à un étranglement par le cordon ombilical, il a dû surmonter des obstacles toute sa vie. Philosophe, écrivain, figure de l’inclusion, le Valaisan de 50 ans a aussi une histoire avec Fribourg : c’est ici qu’il a étudié, il y a plus de vingt ans.

La semaine dernière, il est revenu dans son canton d’adoption pour une conférence à l’Université, avec des questions très intimes: comment bâtir une spiritualité quand le handicap fait partie de votre vie? Comment trouver la joie au quotidien et bâtir une société plus libre?

Frapp: Quel est le message que vous souhaitiez transmettre à l’auditoire lors de votre conférence?

Alexandre Jollien: Il y a un concept chez Nietzsche, celui de la Grande Santé. Il la distingue de la bonne santé qui met pas mal de monde sur la touche. Ma conférence était une invitation à inscrire chacune et chacun dans une dynamique de Grande Santé, de ne plus voir à travers les étiquettes, par exemple lui est handicapé, elle est dépressive. Et de voir comment la spiritualité et la philosophie nous fournissent des outils pour rejoindre l’être humain au-delà de ces étiquettes fourre-tout et mortifères.

En quoi la spiritualité est-elle importante pour une personne en situation de handicap?

Je pense qu’une vie spirituelle a deux volets. La première est de descendre au fond du fond, comme dirait Maître Eckhart, c’est-à-dire au-delà du moi social et des étiquettes. Et le deuxième volet est de s’engager dans une existence solidaire et je pense qu’il y a du boulot à faire pour que chacune et chacun ait un lieu d’accueil dans notre société et ne soit plus stigmatisé en raison de quoi que ce soit.

Selon vous, que manque-t-il en Suisse, à Fribourg, en matière d’inclusion?

Je crois qu’il y a déjà du boulot qui a été fait. Le défi, c’est une plus grande visibilité des personnes handicapées et vraiment d’avoir une société sans à-côté réservé à ces personnes, mais qu’elles soient véritablement intégrées. Le terme "intégré" démontre d'ailleurs bien qu’il y a encore du travail à faire.

Dans vos écrits, vous parlez souvent de la vulnérabilité, que vous voyez comme une force constructive. Comment est-ce qu’elle s’incarne dans notre quotidien, notamment dans un monde qui valorise avant tout la performance?

On vit dans une "société DHL" de compétition et d’ultra-rapidité. Si l’on veut se distinguer de la cadence, la vitesse imposée par l’extérieur qui fait des dégâts énormes, je pense qu’aujourd’hui, avoir une vie spirituelle, c’est être rebelle face à un monde qui peut écraser, qui peut mettre beaucoup de personnes sur le bas-côté. Justement, la solidarité, c’est ce qui nous rend solides. On a peut-être été bouffé par l’individualisme, mais retrouver le collectif, et les personnes dites vulnérables, est un appel à bâtir une société plus éveillée. C’est vraiment un sacré défi.

Vos réflexions mêlent philosophie, spiritualité occidentale et orientale. Vous pensez que ça manque dans une société toujours plus laïque?

La vie spirituelle pour moi, c’est d’abord quitter le pilotage automatique, oser une liberté, lutter contre les aliénations. Ce n’est pas quelque chose de confessionnel, mais d’universel. On peut s’inspirer du Bouddha en étant chrétien. Il faut construire des ponts, plutôt que se réfugier dans des ghettos et bâtir des murs. Pour moi, la spiritualité est le cœur de l’être humain.

Vous avez étudié ici, à l’Université de Fribourg, il y a plus de vingt ans. Ça vous fait quoi de revenir ici en tant que philosophe et écrivain?

Fribourg était un éveil à la liberté. Si l’Université ne m’avait pas accueilli, je n’aurais jamais eu trois enfants, je n’aurais pas eu d’outils d’émancipation. Et pour moi, la culture, c’est ça: donner des outils pour devenir libre. Je suis très touché par Fribourg qui est tellement accueillant, j’aimerais y revenir plus souvent. Je ressens aussi une certaine nostalgie parce que quand j’ai découvert la philosophie, tout était à explorer. Presque trente ans après, je suis très reconnaissant du chemin parcouru, mais il n’y a plus cet horizon infini de l’époque.

D’abord qu’ils vivent dans une belle ville! Et ensuite, rappeler les deux chantiers de la vie spirituelle: s’intérioriser, alors qu’on est happé par des milliards d’investissements pour nous divertir, et s’engager à être un lieu d’accueil. Que peut-on faire pour bâtir une société plus ouverte? Pour moi, c’est le grand axe du travail de soi, comme dirait Foucault.